先日の鉄博イベント訪問にて

感化されまして常磐線ネタを。

ワタシは茨城県笠間市出身。

表題の件について、

実家近くを走る水戸線との関連などを

含めまして深堀りしてみます。

水戸鉄道→海岸線→常磐線

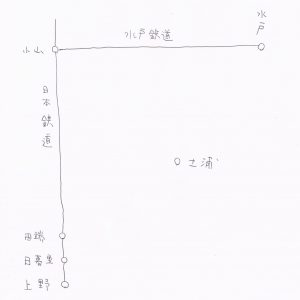

まずはざっくりと稚拙な手書き図解を

まじえまして、常磐線の歴史をふり返ってみます。

1889 年

水戸鉄道によって水戸に最初に鉄道が到達。

開業区間は小山~水戸。

既に開通していた日本鉄道の駅と

水戸をほぼ最短で結ぶルートで開業。

この区間の内、小山~友部は現在の

水戸線に該当しますが、当時は

友部駅はありませんでした。

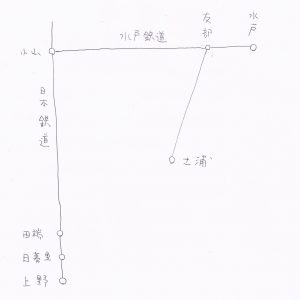

1891 年

水戸鉄道、日本鉄道に事業譲渡。

1895 年

友部駅が設置され、ここで分岐し、

東京方面へショートカットする

日本鉄道「土浦線」が土浦まで開通。

1896 年

土浦線が田端まで繋がります。

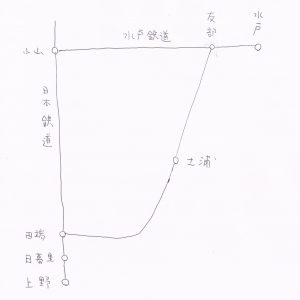

1898 年

水戸~岩沼の磐城線が全通、

現在の常磐線の原型が完成します。

1901 年

田端~友部~水戸~岩沼は、

海岸線に改称され、水戸線は友部が終点に。

この時点で「水戸に行かない水戸線」となりました。

※その名残か、現在でも朝夕を中心に

水戸まで直通する水戸線の列車があります。

1906 年

国有化されました。

1909年

海岸線は「常磐線」へと名称が変わりました。

常磐線の始発駅は

現在、一般的な視点で言うと、

常磐線の始発は「上野」となります。

ただし、これはあくまで列車運転上のお話。

※ 現在は品川まで直通運転していますが、

上野~品川は愛称「上野東京ライン」です。

実際には常磐線の起点は日暮里で、

上野~日暮里は東北本線に属します。

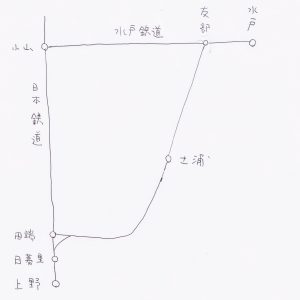

で、先述の歴史の話に戻りますが、

常磐線の東京方のターミナルは

そもそも田端でした。

これは常磐線沿線で取れる石炭を

輸送する貨物列車が当時東海道線の

品川と接続計画があった山手線に

乗り入れるため。

※当時、上野以南は線路が

つながっていませんでした。

その当時、旅客列車は田端で

スイッチバック(方向転換)して

旅客ターミナル駅である上野に

向かっていたそうです。

その後、1905 年には上野方面に

直通できるように日暮里に線路がつながり、

これが現在のメインルートになりました。

先程の概略図に書き足すと、

こんな感じに。

日暮里~三河島間で線路が

急カーブを描いているのはこれが理由です。

なお、開業当時のルートだった

田端~三河島の線路は、

現在も貨物線として残っています。

歴史の裏側に

今回はほぼほぼ路線の歴史のみを

さらっとまとめました。

「鉄」な方はこれでも十分ですが、

それ以外の方はその裏に時代背景などに

視野を広げるとまた奥深いものに

なると思います。

したっけ。